Presentati i restauri ad opere e spazi della Basilica di san Pietro

Nuova Luce alla Fede

di Fausta Speranza

Osservatore Romano, 11 Aprile 2025

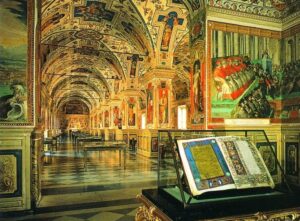

Luce e memoria, bellezza e sicurezza, contemplazione e fede sono i termini chiave per raccontare gli interventi di restauro — presentati stamane nella Sala stampa della Santa Sede —, che hanno interessato opere d’arte e luoghi all’interno della basilica Vaticana.

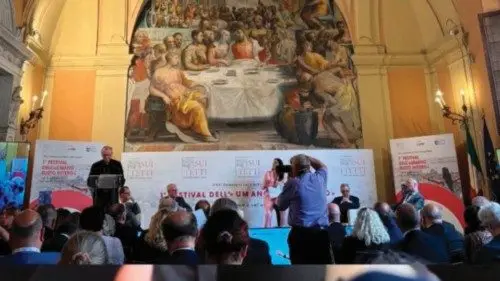

Dei lavori, a cura della Fabbrica di San Pietro, ha parlato innanzitutto il cardinale arciprete Mauro Gambetti, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro, esprimendo «la gioia di presentare attività su cui si lavora da anni» e sottolineando l’obiettivo di «assicurare a pellegrini e turisti quell’esperienza di memoria e di fede che la basilica, patrimonio lasciato in eredità, regala sempre e in particolare nel cuore del giubileo della speranza». In termini di numeri si tratta di «12 milioni di visitatori ogni anno e del doppio nell’anno giubilare».

Si è intervenuti sul monumento funebre di Paolo III e su quello di Urbano VIII, ma anche per la riqualificazione illuminotecnica della Necropoli, delle Sale archeologiche e delle Grotte Vaticane. Inoltre è stato messo a punto un piano di esodo dalla basilica, realizzato in sinergia con il Corpo dei Vigili del Fuoco italiano, d’intesa con il Comando dei Vigili del Fuoco del Governatorato vaticano.

Chiaro l’obiettivo di fondo — ha sottolineato Gambetti — di migliorare la conservazione di beni e di garantire maggiore sicurezza attraverso l’implementazione tecnologica. In particolare, il cardinale ha ricordato che la basilica è «accogliente ed esposta» per poi definire il progetto messo a punto per l’uscita più veloce dei pellegrini o l’evacuazione dalla basilica «un modello esemplare a livello mondiale in tema di accessibilità ai luoghi di culto più impegnativi e ai beni monumentali in genere». Tutto è iniziato con la scansione in 3D della basilica, ha spiegato Stefano Marsella, direttore centrale per l’innovazione tecnologica e risorse logistiche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco italiano.

Gesti per «un accompagnamento di luce nella memoria» che si ritrova in tutte le opere e gli spazi interessati e che è frutto di un lavoro di squadra. A raccontarlo sono stati gli interventi in conferenza stampa di Alberto Capitanucci, responsabile dell’Area tecnica e beni culturali della Fabbrica di San Pietro, che ha citato la collaborazione dei Musei Vaticani, e di Pietro Zander, responsabile della Sezione Necropoli e Beni artistici della Fabbrica di San Pietro.

Il professor Zander ha parlato di «una rosa di lavori» che ha permesso di assicurare «una migliore fruizione e anche un tocco di didattica». Ha spiegato infatti che nella Necropoli la scala di accesso ripropone ora una “scala del temp o”: ogni gradino indica 70 anni di storia, dall’anno 64 della morte di san Pietro ai tempi nostri. E sono stati aggiunti pannelli che aiutano a comprendere la collocazione temporale rispetto alla basilica.

Inoltre, ha invitato a scoprire la scelta in vari casi di riportare le statue alla loro originalità, così come si presentavano prima di interventi “censori” che hanno coperto alcune nudità. A questo proposito è stata citata una delle statue allegoriche in marmo del monumento funebre di Paolo III, opera di Guglielmo Della Porta, completato nel 1574.

L’altro monumento funebre interessato dai restauri, quello di Urbano VIII fu commissionato dal Papa stesso a Gian Lorenzo Bernini nel 1628. Si tratta di due Pontefici e delle due importanti famiglie, quella Farnese e quella Barberini, che hanno segnato ampi periodi storici. È stato anche ricordato il contributo assicurato dalle tantissime offerte dei visitatori e quello di vari benefattori, citando i Cavalieri di Colombo, Osram/Zumtobell e altri istituti filantropici.

La basilica resta un luogo privilegiato — ha ribadito il cardinale Gambetti — per «un’immersione nella storia e un’esperienza profonda del sacro». E gli interventi presentati sono «il segno di una Chiesa viva e attenta alle cose di Dio, uomini e donne del nostro tempo assetati di autentica spiritualità», secondo l’incoraggiamento di Papa Francesco che — ha ricordato il cardinale — chiede di essere «artigiani di speranza e restauratori di umanità».

All’incontro con i giornalisti si sono rese disponibili anche le due restauratrici che hanno avuto la fortuna di essere presenti giovedì pomeriggio quando a sorpresa è arrivato il Papa. Quando — ha detto il cardinale arciprete della basilica — «Francesco è entrato, come fanno tanti pellegrini, alla ricerca delle fonti della cristianità, della testimonianza apostolica di P i e t ro »

Osservatore Romano

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2025-04/quo-083/nuova-luce-alla-fede.html

11 Aprile 2025